グレープフルーツで健康な身体に

こんにちはパーソナルトレーナーの優です。今回は皆さんにも身近な果物「グレープフルーツ」です。

摂取による健康ついて話していきたいと思います。

まず、グレープフルーツを摂取する事で大きく以下の効果があります。

①疲労回復効果

②ダイエット効果

1つずつ話していきます。

1.疲労回復効果

グレープフルーツには酸っぱく感じるクエン酸が多く含まれています。これにより糖質をエネルギー源とするクエン酸回路が活性化し、筋肉にエネルギーを溜め込む効率が良くなります。使ったエネルギーを効率よく補充することで疲労回復効果があります。

また、ビタミンB1を多く含むみます。この事も上記のクエン酸回路の手助けになります。

運動すると血中に乳酸が溜まります。乳酸が直接的に疲労と関係している訳ではないですが、血中の乳酸濃度が上がると筋肉が収縮しにくくなります。クエン酸は乳酸除去を促進してくれるので、摂取によって筋肉が収縮しにくい状況から早く抜けることができます。

2.ダイエット効果

グレープフルーツの苦味は「ナリンギン」という成分によるものです。

このナリンギンは血中の脂肪酸分解効果があるとされているので脂肪をエネルギーとして使いやすいです。同時に食欲抑制効果もあるとされています。

また、柑橘類の果皮に含まれる「リモネン」という成分があります。香水などにもつかわれている柑橘系の香りですね。この成分には交感神経促進作用があるので、運動前などに香りを嗅ぐ事で、覚醒、代謝促進に効果があります。

※注意する事

上記の「リモネン」という成分はカルシウム拮抗薬の代謝酵素を阻害する働きがあります。

血圧が高くて降圧剤(カルシウム拮抗剤)を飲んでいる方はグレープフルーツ(ジュースを含む)を摂取すると血圧が下がり過ぎる可能性があるので注意が必要です。(普通は飲み合わせしないようにと医師から注意喚起があります)

皆さんも食後のデザートや、運動前などに効果的に取り入れて健康な身体を目指しましょう(^^)

睡眠とたんぱく質の関係性

こんにちは、パーソナルトレーナーの優です。

今日は睡眠とたんぱく質の関係性について話していきたいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、たんぱく質とはアミノ酸の集合体です。中でも体内で作られない為、食事から摂取する必要があるというのが「必須アミノ酸」です。

・リシン

・トレオニン

・バリン

・ロイシン

・イソロイシン

の9つですね。

この中の「トリプトファン」は睡眠と深く関係していると言われています。

2.トリプトファンからメラトニン

睡眠に重要であるホルモンにメラトニンというホルモンがあります。このホルモンは体内時計の調整に関与して睡眠の導入を促す重要なホルモンです。

加齢と共に減少傾向にあるホルモンなので年を重ねるごとに睡眠時間も短くなる人が多いです。

このメラトニンは必須アミノ酸であるトリプトファンを摂取する事で多く分泌することが出来ます。

もちろんトリプトファンを取って、すぐにメラトニンになるわけではなく

という順番でメラトニンになります。時間がかかるので朝食にトリプトファンを多く含む食材を摂取するといいでしょう。

ちなみにトリプトファンを多く含む食材は

乳製品

大豆製品

魚

ナッツ

などがあります。

3.気をつける事

運動をする人は運動中にアミノ酸を飲む方もいると思います。特に最近流行りのBCAAを飲む方は注意してもらいたいんですが、BCAAを摂取する事で脳へのトリプトファンの取り込みが少なくなります。

BCAAの効果の1つがこれによって中枢神経性疲労を軽減されます。

しかし脳へのトリプトファンの取り込みが減るのでメラトニンの生成が減少することになるので睡眠への影響が出てしまいます。

運動の前後程度に飲むことは良いのですが、筋肉痛を抑えるとか、ダイエットで筋肉を落としたくない為に一日中BCAAを飲むようなこととはやめたほうがいいと思います。

朝一の有酸素運動

こんにちは。パーソナルトレーナーの優です。

今回は皆さんもやった方がいいと感じているであろう朝一の有酸素運動について話していこうと思います。

様々な効果が得られる朝の有酸素運動ですが、以下の様な効果があります。

1.一日の作業効率があがる

2.ダイエットに効果的である

3.自律神経系を整える

4.早起きの良い習慣がつく

1つずつ見ていきましょう。

1.一日の作業効率が上がる

これには血流が関係しています。

朝の有酸素運動を行い、全身に血流を送ってあげる事で脳にも充分に酸素が行き届きます。

そうすると頭がスッキリして朝から脳を使う様な作業が捗ります。

皆さんも会社に出勤したけど中々頭がスッキリせず仕事モードにならない…という事はあると思います。

朝の有酸素運動を行う事で解消されるでしょう。

2.ダイエットに効果的である

朝一番は夜間の空腹が続きエネルギーが枯渇状態です。つまり、食事で摂取したエネルギーではなく、身体に貯蓄しているエネルギー(脂肪など)を使おうとする働きが高まっている状態です。

その時間帯に有酸素運動を行う事でどんどん脂肪を燃やすことが出来ます。強度によっては筋肉をエネルギーにしてしまうリスクもあるので、運動前に吸収の早いアミノ酸を摂取すると良いでしょう。

3.自律神経系を整える

自律神経系とは「交感神経」と「副交感神経」2つの神経からなる身体のバランスです。

交感神経優位…心拍数、血圧などが上がり活発に活動する状態

副交感神経優位…心拍数、血圧などを下げてリラックスしている状態

寝ている時はリラックスして副交感神経優位ですが、起きてからは交感神経を優位にさせて活発に活動していきたいですね。朝の有酸素運動によってその切り替えのリズムを良くすることが出来ます。

自律神経は内臓機能の調整も行なっているので継続的に行うことでそちらにも良い影響があるでしょう。

4.早起きの習慣がつく

これは人によってはいらないかも分かりませんが、早起きの習慣がつく事で時間を有効活用することができるでしょう。上記のの様な効果を期待して有酸素運動をやるのも良いですし、習慣がつけば運動ではなく他の作業活動もすることができますね。

個人的には筋肉を付けていく時期に有酸素運動を入れたりします。適度にお腹が空いて栄養が沢山取れるのと、あんまり脂肪を付けたくないからです。

皆さんも朝の有酸素運動を有効に取り入れて健康な身体を目指しましょう。

カフェインのフィットネスへの利用

こんにちは、パーソナルトレーナーの優です。

今回はカフェインのフィットネスへの有効性についてはなしていきたいと思います。

飲み物だとコーヒーやお茶に含まれるカフェイン。

フィットネスへの利用について話していきたいと思います。

①脂肪燃焼効果

カフェインに含まれる「リパーゼ」という酵素は脂肪酸を分解する働きがあります。これにより、脂肪燃焼効果が高まります。

②覚醒、集中力向上

カフェインは睡眠を誘発する「アデノシン受容体」をブロックする働きがあります。

つまり、覚醒自体を向上させるわけでなく

睡眠誘発を抑制⇨覚醒

という結果になります。

その事で集中力向上という効果も併発します。

同時に「多幸感」の様な少しフワフワする感じになったりします。なので摂取しすぎると、覚醒はするのですが、競技に必要な研ぎ澄まされた集中力は欠く事になるでしょう。

③血流向上

カフェインはアデノシン受容体をブロックすると書きましたが、アデノシンは本来アデノシン受容体と結合する事で血管拡張作用があります。

よって、それを抑制する事になるので血管収縮を促し、血流の向上がみられます。

④筋収縮向上

これはカフェインのもつカルシウム生成にかんれんしてるみたいです(筋肉の収縮にはカルシウムが必要)

効果の持続は数秒らしいので、筋トレや、ダッシュ等の瞬発系のトレーニングで効果が期待できそうです。

以上の様な効果がカフェインの摂取によって期待できます。

私もトレーニング前にはカフェインを200mg以上摂取して移ることが多いです。

研究では有益な効果がみられるのは最低200mgの摂取が必要らしいです。

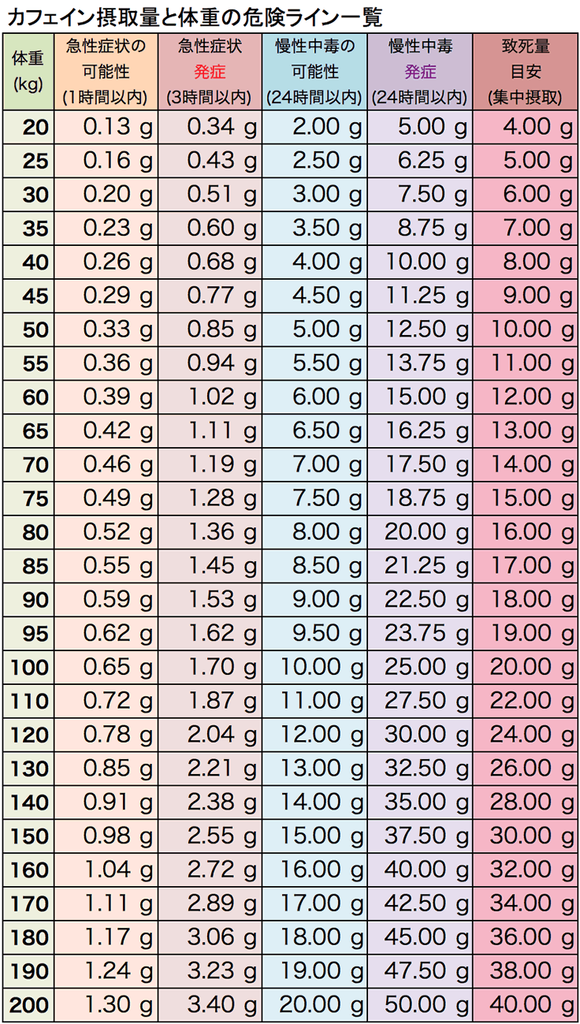

もちろん上限もあります。

皆さんもカフェインを賢く摂取して、最大限の効果を出しましょう。

フルマラソンを走り切るために

こんにちは、パーソナルトレーナーの優です。

本日はフルマラソンを走り切る為のトレーニングの考え方について話していきたいと思います。

まず、マラソンの為のトレーニングと一口に言ってもマラソンの様な走り込みのトレーニングとウェイトトレーニングとがあると思います。

私がよく聞かれるのは「マラソンを走り切る為にはウェイトトレーニングをした方が良いですか?」という事です。

走るためには走る事が大事です

結論から言うとウェイトトレーニングはやるに越したことはありません。

しかしながら走るための一番の近道は走る事です。

トレーニングには原理原則があり、その中でも「特異性の原理」と言うものがあります。

その動作をする事で、その動作の神経、筋力は鍛えられると言う事です。

詰まる所ジャンプ力を上げるにはジャンプのトレーニング、マラソンを走るためには走りこむ事が必要という事です。

しかし、補助的にウェイトトレーニングを行う事で相乗効果は望めます。

しかし、そのメニューは筋力をつける事が目標ではなかったりします。

プロ野球のコーチがピッチングコーチやバッティングコーチなど細分化されているのと同じく「餅は餅屋」でそれぞれのスペシャリストについてトレーニングするのが一番効率的でしょう。

面白い記事がありましたので

こんにちはパーソナルトレーナーの優です。

今回はネットニュースを見ていたら面白い記事がありましたので共有させて頂きます。

カップラーメンだけじゃない 専門家が指摘する青森県が短命な最大の理由 (1/3) 〈dot.〉|AERA dot. (アエラドット)

私が1番気になったのは「ヘルスリテラシー」という言葉です。

一般の方がこういう知識を高めてもらえるのは非常にありがたい事であり、そういう意味では私もそういう形で世の中に貢献できているのかもしれません。

健康系のTV番組や雑誌等もだいぶ増えましたね。それだけ需要があるのでしょう。

膨大な情報がある中のほんの一端を掻い摘んで過激な情報を流す雑誌、メディアもありますが、一般の方の突っかかりとしてそれでも良いのかと思います。興味を持ってもらわないことには始まりませんので。

実際私のクライアントの中でも

「テレビでこういう事を言っていて私もそうなんじゃないかと思いまして…一度ちゃんと診てもらえますか?」という方は多いです。

もちろん私は診断は出来ませんので、なんらかの疾病の疑いがあっても最終的には病院へ行って確定診断をしてもらえる様に促します。診断が下っている、もしくは原因不明であればそれ相応の対応はできますので。

大切なのは情報を取捨選択する事

なんの分野でもそうですが、今の時代は情報過多です。受け取る側がしっかりとその情報は信憑性のあるものか吟味しなくてはなりません。

分からないことはプロに聞きましょう。

正しいヘルスリテラシーを高めてより多くの人がより健康に過ごせることを望みます。

治療備忘録〜頚椎椎間板ヘルニア

こんにちは、パーソナルトレーナーの優です。

今回は椎間板ヘルニアの方について話していきたいと思います。

30代女性半年前にC5.6の頚椎椎間板ヘルニアと診断。上肢の痺れの症状は無かったが頚椎周りの痛みが酷く病院を受診したとの事。

現在はフィットネスクラブに通い、運動もできている。

御自身でも背骨の硬さは自覚しており、評価の結果特に胸椎の5.6.7の伸展可動域は低下している。

伸長性の低下が見られる肋間筋、小胸筋、大胸筋の表層筋膜の調整、ストレッチを行った後

特に硬さの原因となっている棘間筋、棘上、棘間靭帯にアプローチして回旋可動域の改善を図る。胸椎の後方では回旋方向のアプローチによって、屈曲、伸展の可動域の改善が見られる事が多いです。

動きを出したあとは菱形筋、広背筋の下部に対しての収縮アプローチ、特に頭部の位置関係に気を付けます。頚部の屈曲ではなく、頭部の屈曲が出せるように意識してもらいます。

その後は御自身でも姿勢の違いを実感出来たようです。

アウターマッスルを正しく収縮させる為には絶対的にインナーマッスルの正しい位置での固定が必要となります。姿勢の崩れがある方はこの機能が破綻してる方がほとんどなのでそこの修正がほとんどですね。

この方はデスクワークが多いので座位での骨盤からの修正も必要となります。